最後更新日期: 2025-05-19

學會寶寶手語有什麼好處?有時候看著還不會說話的寶寶哭鬧,爸媽總會忍不住心想:「到底怎麼了?是餓了還是累了?」,其實,有一個實用的小方法或許能幫上忙,那就是——寶寶手語。雖然寶寶還不會說話,但其實他們的大腦和手部協調能力,早在口語能力發展之前就已經開始運作。透過簡單的手勢,寶寶可以更快學會與大人互動,進一步減少溝通上的挫折感。

內容目錄

寶寶手語是什麼?

寶寶手語(Baby Sign Language)是一種結合手勢與語言的溝通方式,讓寶寶在還不會說話之前,就能用簡單的動作表達自己的需求。這些手勢大多是從正式手語(如美國手語 ASL)延伸而來。

與其說是「教寶寶說話」,不如說是「幫助寶寶被理解」。因為語言能力的發展晚於動作協調,寶寶往往可以先用小手做出動作,再慢慢學會用嘴巴說出話。這樣的手語,就像是一座小橋樑,串起寶寶和爸媽之間的理解與信任。

寶寶手語四大優點一次看

1. 加深親子連結

當寶寶試著用手勢「說話」,而你看懂並給出回應,這種「我被理解了!」的感覺會讓寶寶感到安心。每天這樣一來一往的互動,不只拉近彼此距離,也讓親子之間的信任感悄悄累積。

2. 明確表達需求、讓寶寶少發脾氣

很多哭鬧的時刻,其實只是因為寶寶無法表達他要什麼。透過簡單手語,寶寶可以「說」出自己想喝奶、還想玩等需求,自然減少因為溝通困難而產生的挫折與情緒爆發。

3. 減少育兒挫折感

新手爸媽最常遇到的,就是「猜不到寶寶要什麼」的焦慮。而寶寶手語讓你不用靠直覺猜東猜西,而是能真正「看懂」寶寶的訊號,育兒的信心也跟著提升。

4. 訓練寶寶認知能力

當寶寶學會「這個動作=這個意思」,其實就是在建立語言與行為之間的連結。這樣的學習過程有助於認知發展,也能提升觀察力與模仿能力,為日後的語言發展打下好基礎。

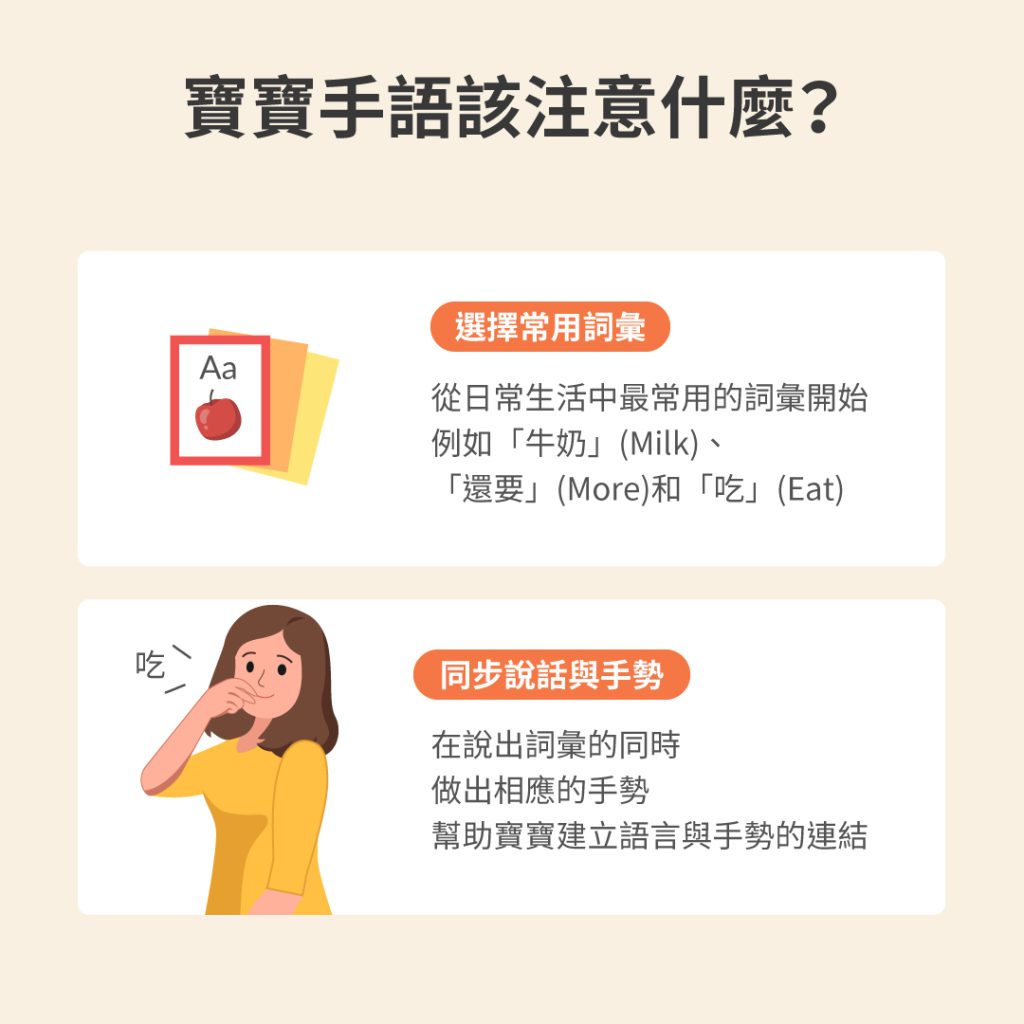

練習寶寶手語時該注意什麼?

和大多數育兒方法一樣,寶寶手語也不是一蹴可幾的事。以下是幾個小提醒,讓學習過程更順利:

- 從生活中常出現的詞彙開始:挑選寶寶每天都會接觸到的詞,例如「吃」、「ㄋㄟㄋㄟ」、「還要」等,比較容易讓寶寶理解與記住。

- 搭配語言一起使用:說出「要喝ㄋㄟㄋㄟ嗎?」的同時,比出「牛奶」的手勢,有助於建立語言與手勢的連結。

- 不強迫、重複練習最重要:有些寶寶幾週就學會,有些可能要幾個月。給他們時間,也給自己一點耐心,保持愉快的互動就好。

- 動作要慢一點、大一點:讓寶寶更容易觀察與模仿,特別是視覺發展還在進行中的階段。

簡單學會三個寶寶手語:吃、還要、ㄋㄟㄋㄟ

如果你是第一次接觸寶寶手語,推薦可以從這三個最實用的開始:

1. 吃(Eat)

單手手指併攏,輕輕和嘴巴碰在一起。

2. 還要(More)

雙手手指併攏,重複互相觸碰。

3. ㄋㄟㄋㄟ(Milk)

單手重複做出像是在擠牛奶一樣的動作。

最重要的是,不要讓手語學習成為壓力。寶寶手語其實是一種溫柔的互動方式,它可以慢慢來,也能充滿笑聲和驚喜。有時候寶寶一下就上手,有時候則需要一點時間,這都沒關係。每個寶寶的步調不同,而我們真正要做的,是陪著他們,在練習的過程中,一起培養更多彼此的小默契。